Astronomische Grundlagen

2. 1. Tierkreis, Präzession , Platonisches Jahr

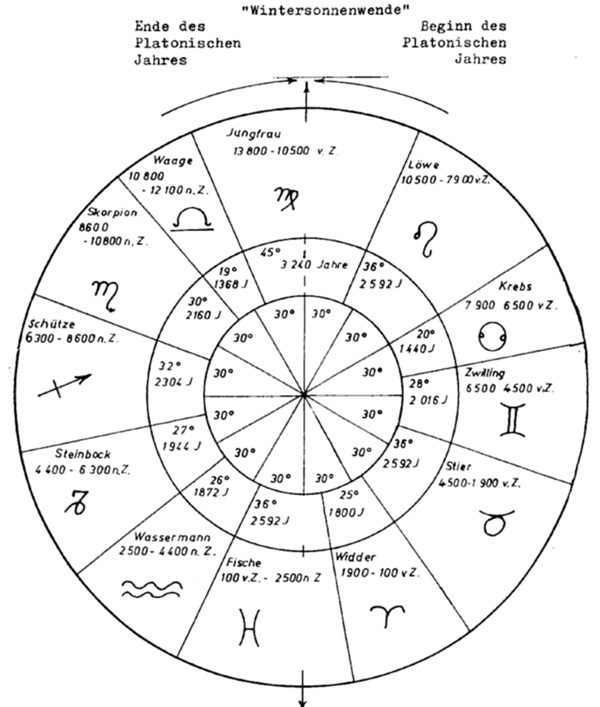

Im Mittelpunkt steht überall der Tierkreis als „....eine gedachte Zone am Himmel, die den Äquator schief schneidet und deren Mittellinie (die Ekliptik) den im geozentrischen Weltbild scheinbaren Jahreslauf der Sonne markiert" (L 3). Dieser Sternengürtel wurde bereits in der chaldäisch-babylonischen Astronomie in zwölf Sternbilder unterschiedlicher Breite eingeteilt und mit entsprechenden Namen versehen. Die Einbindung in 360 ° und „....das den Bildern angepasste mathematisch-astronomische System der Tierkreiszeichen zu je 30 ° war um 400 v. Chr. in Mesopotamien erfunden....“ Seine Bedeutung für die alte Astronomie gewinnt er im Zusammenspiel mit der Präzession. Damit bezeichnet man „…eine fortschreitende Verlagerung der Erdachse. Die Erde verhält sich wie ein schief gestellter, rasch rotierender Kreisel, dessen Rotationsachse bei gleich bleibender Neigung gegen die Unterlage eine langsame Drehung um die vertikale Richtung ausführt, so dass die Kreiselachse den Mantel eines Kegels beschreibt....“. Auf die Erde bezogen „...dreht sich die nach dem Frühlingspunkt (Sonnenaufgang 21. März) gerichtete Schnittlinie zwischen Himmelsäquator und Ekliptik....Diese rückläufige Bewegung des Frühlingspunktes wurde von Hipparch um 130 v. Chr. entdeckt...“ (L 4).

Aus den vorgenommenen Untersuchungen geht jedoch hervor, dass die Präzession den Begründern mancher prähistorischer Objekte bekannt war und zur Darstellung des Platonischen Jahres herangezogen wurde. Dieser Zeitraum entsteht durch die Wanderung des Frühlingspunktes, der pro Jahr ca. 50'' (Bogensekunden), in 72 Jahren demnach 1 ° zurücklegt. Aus 360 ° x 72 Jahre entsteht so der Riesenzeitraum von 25920 Jahren, das Platonische Jahr mit seinen zwölf Platonischen Monaten von jeweils 30 ° Ausdehnung und einer Dauer von 2160 Jahren. Da jeder Platonischen Monat einem Tierkreisbild zugeordnet war, konnte man ihn aus der Anonymität der zwölf gleichartigen Daten herausheben, indem man sich offenbar der konkreten Durchlaufzeit des betreffenden Tierkreisbildes bediente und dessen Gradausdehnung und Durchlaufzeit als Kennzahlen heranzog. Die Vermessungs- und Peilungsergebnisse münden in den meisten Fällen in diesem Tierkreis-Zahlenwerk, das auch in der anthroposophischen Literatur eine ausführliche Darstellung erfährt (L 5).